2014年03月03日

2月の読書

2月はインフルエンザに罹患し会社を10日間(土日を除き実質6日)休んでしまった。人生初のインフル体験だった。休み後半は熱も下がったが、どこにも出かけるわけにもいかず、本を読みふけった。

その結果、2月読了した本はいつもより多い10冊となった。頁数にして2667ページ。超スローな読み方をするわたしにとっては多かった。

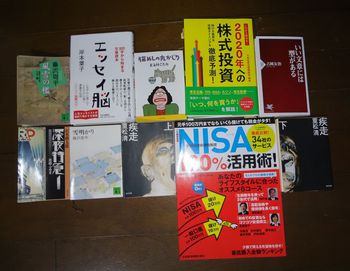

画像左上から、、、「風雪の檻 獄医立花登手控え(二)」(藤沢周平著、講談社文庫)、「800字から始まる文章読本 エッセイ脳」(岸本葉子著、中央公論新社)、「猫めしの丸かじり」(東海林さだお著、文春文庫)、「2020年への株式投資」(大和証券投資戦略部編著、日本経済新聞出版社)、「いい文章には型がある」(吉岡友治著、PHP新書)、「深夜特急1 香港・マカオ」(沢木耕太郎著、新潮文庫)、「雪明かり」(藤沢周平著、講談社文庫)、「疾走(上)」(重松清著、角川文庫)、「NISA120%活用術!」(日経会社情報編、日本経済新聞出版社)、「疾走(下)」(重松清著、角川文庫)。

毎月1冊以上時代小説は読んでおり藤沢周平は欠かせない。エッセイも好きで読むのだが「猫めし-」は食べ物に対する筆者の観察眼が超越していて笑える。「深夜特急-」は旅の面白味を疑似体験できた。「2020年への株式投資-」と「NISA120%-」は実際に投資するしないにかかわらず、今後の日本経済がどうなっていくか方向性がみえ勉強になるのであった。「いい文章には-」は既存の文章を引っ張ってきて分析するだけで決して書き方の本ではなく読了するのが苦痛だった。「疾走(上・下)」は鬱屈した思春期を一貫して描き性描写も異常といえ、わたしの気持ちも暗くなったのである。

好きな本は面白くて気持ちが晴れる、その一方で読了するのが苦痛な本もあるのであった。本選びが大切、それが今回の教訓である。

その結果、2月読了した本はいつもより多い10冊となった。頁数にして2667ページ。超スローな読み方をするわたしにとっては多かった。

画像左上から、、、「風雪の檻 獄医立花登手控え(二)」(藤沢周平著、講談社文庫)、「800字から始まる文章読本 エッセイ脳」(岸本葉子著、中央公論新社)、「猫めしの丸かじり」(東海林さだお著、文春文庫)、「2020年への株式投資」(大和証券投資戦略部編著、日本経済新聞出版社)、「いい文章には型がある」(吉岡友治著、PHP新書)、「深夜特急1 香港・マカオ」(沢木耕太郎著、新潮文庫)、「雪明かり」(藤沢周平著、講談社文庫)、「疾走(上)」(重松清著、角川文庫)、「NISA120%活用術!」(日経会社情報編、日本経済新聞出版社)、「疾走(下)」(重松清著、角川文庫)。

毎月1冊以上時代小説は読んでおり藤沢周平は欠かせない。エッセイも好きで読むのだが「猫めし-」は食べ物に対する筆者の観察眼が超越していて笑える。「深夜特急-」は旅の面白味を疑似体験できた。「2020年への株式投資-」と「NISA120%-」は実際に投資するしないにかかわらず、今後の日本経済がどうなっていくか方向性がみえ勉強になるのであった。「いい文章には-」は既存の文章を引っ張ってきて分析するだけで決して書き方の本ではなく読了するのが苦痛だった。「疾走(上・下)」は鬱屈した思春期を一貫して描き性描写も異常といえ、わたしの気持ちも暗くなったのである。

好きな本は面白くて気持ちが晴れる、その一方で読了するのが苦痛な本もあるのであった。本選びが大切、それが今回の教訓である。